Доказательство бытия самого себя

5 января, 2013

АВТОР: Олег Давыдов, Хабаровский край

От редакции: этот автор никак не связан с постоянным автором Перемен, Олегом Давыдовым (Места силы, Шаманские экскурсы, Дни силы). Это два разных человека.

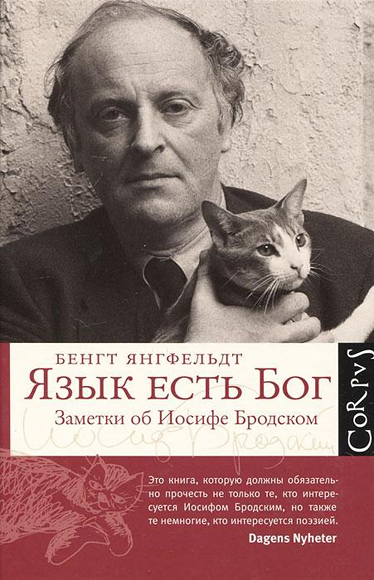

По поводу книги Бенгдта Янгфельда «Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском». – М.: Астрель, CORPUS, 2012 г. 368 с.

Поэт не только в России больше самого себя.

Перефразируя Гегеля, сказавшего, что истинный человек есть философ, можно сказать, что истинный человек есть поэт. Потому человек в своём бытии неисчерпаем, он есть растерянный, вечно и безнадёжно ждущий Годо. Поэтические истоки мышления залегают в глубине поверхности языка, выкармливают эротическое напряжение, родственное порождающей любви к мудрости – философии. Об этом знал и скрытый поэт – Платон, изгоняя самого себя из своего идеального полиса, стремясь потерять себя, чтобы обрести. Поэт танцует вокруг мира, как платоновская душа вокруг предмета своей любви, то приближаясь, то удаляясь, но никогда не совпадая с ним. По мнению М. Хайдеггера, считавшего, что бытие философии, в форме метафизики, пришло к своему концу, истолкование бытия становится делом поэтическим: «Поскольку философия завершена, нам только и остаётся, что заново произнести хранимый поэтами вопрос и уловить, как он звучал на протяжении всей истории философии, начиная с её греческих истоков. Мысль сегодня пребывает на условиях поэтов».

Поэтическая речь в пост(ино)-метафизическую эпоху выступает как основание раскрытия тайны бытия, указывая альтернативу бесконечному и самозамкнутому циклу истолкования философией бытия сущего (метафизики). Поэтическое слово прорывает покрывало забвения и удерживает от падения в ничто, хоть и не само бытие, историчностная судьба которого свершается в бедствиях нашего времени, но хотя бы сам вопрос о бытии.

Бродский не занимался поэзией, а жил поэтически. Однако, опасаясь скатиться в пресловутый детерминизм, высокопарно называемый «поиском смыслов», укажем лишь на то, что едва ли возможно сказать о сущности поэзии нечто такое, что не оказалось бы явно никчемным для всех тех, в чьей внутренней жизни эта своеобычная сила пробуждает влечение и жажду выразить себя. Этот необъяснимый запрос, который является одновременно и ответом, в высшей степени свободен от всякой необходимости.

За день до того, как начал «жрать хлеб изгнанья», Бродский написал письмо Брежневу, ясно понимая, что ответа не получит, и все же, будучи грустен и растерян, где-то в глубине сердца хранил надежду. В письме были следующие строки, под которыми бы подписался любой из римских стоиков: «…Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрёте Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать делать другому его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять».

Красной нитью по тексту книги «Язык есть Бог» проходит идея индивидуализма Бродского, вошедшего в конфликт с коллективистским миропорядком. Б. Янгфельд пишет об этом так: «Человек, выросший в агрессивно одноцветном обществе, должен был ради сохранения духовного здоровья выработать альтернативы иерархии ценностей, предложенной ему системой». Безысходная диалектика индивидуума-социума решалась Бродским по-западному, в пользу индивидуализма, будучи усиленна гротескным «мученическим» гипериндивидуализмом. Однако, как только индивид достиг своей цели, в тяжкой борьбе преодолев все путы социума, он тут же обрушился в собственное небытие, исчез. Индивидуум нуждается в социуме негативно, чтобы отрицать его, сущность индивидуализма – отрицание, прерогатива известного персонажа, который назван Гете в Фаусте «лукавейшим из духов отрицания».

Как «последний европеец» он и получил награду возможно за то, что и был певцом индивидуализма. Своим «сладостным» мученичеством Бродский, осознанно или нет, сыграл в логике власти, пытаясь извлечь смысл из своих страданий тогда, когда они никакого смысла не несли, их ценность равна нулю. Трагический строй мира не только сохраняется, но и укрепляется в случае признания смысла жертвы, восстанавливающей порядок насилия. Круг власти замыкается при жертвоприношении homo sacer, общество продолжает поддерживать себя посредством ограниченного насилия, являющегося продолжением насилия сущего над бытием.

Будучи уверен в том, что эстетика выше этики, а уж тем более политики (привет от романтиков), Бродский парадоксально подчинил свой эстетический дар интересам последней, ибо «жертвоприносительная» логика, в которую он был включен и заложником которой оказался (и которая определила его судьбу), была лишь умелой и ответственной политикой. Откровение, которое просмотрели мы в свое время, состояло в том, что вручая Нобелевскую премию Бродскому, западные литераторы выказали сущность своего мышления: вопреки самодовольной болтовне о демократии, и они, так же как и мы, не мыслят никакого действия вне логики власти, насилия и подчинения. Либеральный социально-политический порядок в этом смысле ничем не отличается от тоталитарного, ибо и он функционирует в режиме обмена насилием и исключения, возможно лишь более изощренном и скрывающем собственную амбивалентность.

Влияние личности Ахматовой на Бродского сделало его тем, кем он стал, хотя манера их письма была весьма различна. Она была для него человеком из другого мира, из Серебряного века, звездой прошлого, великое тяготение которой разогнало его воображение до околосветовых скоростей. Этическое влияние Ахматовой на Бродского трудно переоценить: «Его экзистенциальные выборы, его ценностные выборы как бы подсознательно диктовались Ахматовой, можно сказать, он её интериоризовал, сделал частью себя». В манере его жизни и мысли сквозило что-то холодно-отстраненное, трудноуловимое то ли ахматовское, то ли римское, то ли космическое, но всегда тоскливо равнодушное к духовному тонусу времени.

Биография Бродского есть биография Времени: «Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи, о Времени, о том, что Время делает с человеком». Время – это еще один маркер европейского мышления, если не с античности, то по крайней мере с декартовской res cogitans. Мыслящая вещь внепространственна, противопоставлена протяженной объективности, и ее характеристика – Время. Стих для Бродского есть уплотненное время, брезгующее пространством, опустошающее и поглощающее пространство, превращая его в чистую длительность. Отсюда и своеобразный пространственный нигилизм, проявляющийся у Бродского в мысли о том, что движение есть своего рода горизонтальная тавтология и может осуществляться только «-от». Этой идеей поэт руководствовался в своей жизни, безвозвратно двигаясь с рекой Времени, стараясь не возвращаться туда, откуда его увела судьба, что и стало причиной того, что он не приехал в Россию даже тогда, когда появилась возможность. Поэт видит жизнь как «улицу с односторонним движением», развивающуюся линейным образом, и так же как нельзя войти в одну реку дважды, нельзя вернуться и к своему прошлому. Так человек становится вечным вергилиевским героем, странником или даже кочевником, «монголом», по словам Бродского.

После отъезда Бродский оказался в иноязычной среде, что для поэта равно смерти. Возможно, этим и объясняется сравнительно небольшое количество стихов, написанных им на английском языке, но на котором он написал много прозы. Проблема не в том, что он не владел языком в достаточной степени, чтобы писать стихи, напротив, его успехи в самообразовании были впечатляющими. Дело в том, что его позиция вытекала из взглядов на организующую функцию формы, разумеется, проистекавшей из традиции русского стиха. «Для духа не существует лучшего пристанища, чем русский язык» – причина этого в гибкости языка, наделяющей высказывание стереоскопическим качеством самого восприятия. Сакрализация русского языка родилась из убеждения в его чудотворности, в способности порождать великое – литературу и даже великое общество. Мысль о примате языка над индивидуальным и коллективным сознанием исповедовалась Бродским неоднократно. Фатализм, стоическое мироощущение, осознание одинаковой конечности судьбы индивидуума, общества и мира, – всё это стоит за каждой строкой его стихов.

Конечно, поэзия имеет общее происхождение с разумом, но с разумом в древнегреческом или латинском смысле, как творящим Логосом или лунным отражением Божественного света, а не с сегодняшней «рациональностью», которую П. Слотердайк метко назвал мыслительной формой одичавшего принципа самосохранения.

В поэтическом слове пробиваются сквозь эшелонированную гигиену «рациональности» предамбивалентные формы мышления. Модернистская поэзия Бродского, сходная с техникой письма его кумиров – Йейтса, Элиота, Одена, Фроста, Рильке, Кавафиса, подобной Джойсу и Прусту в прозе, разрушавшим всякие каноны, – по понятным причинам вызывала смятение в стане официальной советской поэтологии. Пренебрежение рифмой, или лучше сказать, свобода в отношении рифмы, которую Бродский считал попыткой подражать времени, заклясть и подчинить его владычество, были следствием не только приверженности модернистской технике письма, но и стремлением к утверждению абсолютности формы. Фундамент поэтики Бродского описан им самим так: «Если можно высказать только определенное количество мыслей, можно выразить определенное количество подходов к реальности, то количество поэтических форм неограниченно».

Сам Бродский писал, что биографии поэтов подобны птичьим, их факты – в звучании голоса, потому их лучшие биографии – сборники стихов. Отсюда и отвращение ко всяческим биографиям, ибо они всё упрощают. Так, не смотря романтизм (может ли поэт не быть романтиком?), на несогласованность некоторых взглядов и политизацию эстетического, Бродский показал нам, что дар vox humana не утрачен даже после Освенцима. Однако мы подлинно обретем этот дар лишь тогда, когда мы не только любим Гёте или Бетховена, но и стараемся быть такими как они, открытыми бесконечности.

Хабаровск

Спасибо за такой замечательный рождественский подарок!

само понимание слова БОГ у нас не совпадает с тем пониманием которое было в древности

БОГ изначально это, грубо говоря, закон природы

и в этом смысле язык несомненно БОГ